- 247.46 KB

- 2022-05-16 15:22:10 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

组织行为学第6章根本的动机概念

学习目标概述动机的过程描述马斯洛的需求层次理论比照X理论和Y理论的差异区分鼓励因素和保健因素列举高成就需要者喜欢的工作特征概况哪些类型的工作目标能够提高工作绩效陈述当员工感到报酬过低时,对他们有哪些影响明确期望理论中的几个关键关系解释当代各种动机理论之间是如何相互补充的

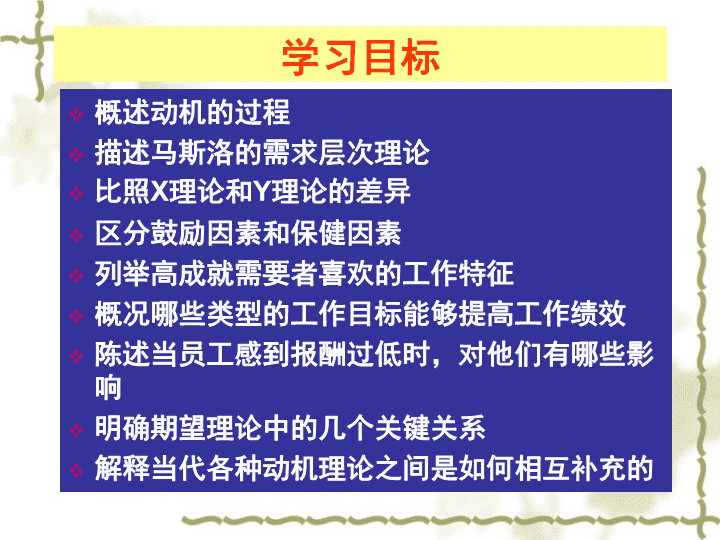

动机动机是一种过程,表达了个体为了实现目标而付出的努力强度、方向和坚持性。动机是个人与环境相互作用的产物。动机水平因人而异,对同一个体来说还因时而异。强度:个体试图付出多大的努力。方向:指向组织目标并与组织目标始终一致的努力才是我们所追求的。坚持性:个体努力可能维持的时间长度。认识你自己做事的动机〔如读大学〕?

早期的动机理论需要层次理论X理论和Y理论双因素理论当代动机理论ERG理论麦克莱兰的需要理论认知评价理论目标设置理论强化理论颠峰体验和内部动机理论公平理论期望理论

马斯洛的需要层次论马斯洛认为人的需求是分层次等级排列的,每个人的需要结构都是由低级向高级开展起来的,只有满足了较低层次的需要,才可能产生较高级的需要。此外,每个人在不同的时期都存在优势需要。自我实现的需要尊重的需要社会需要安全需要生理需要

X理论和Y理论X理论的四种假设1.员工生来不喜欢工作,只要有可能,他们就会逃避工作;2.由于员工不喜欢工作,因此必须采取强制和控制措施,或采用惩罚威胁他们从而实现目标;3.只要有可能,员工就会逃避承担责任,并寻求正式的指令;4.大多数员工把平安感视为高于其他所有工作相关的因素,并且没有雄心壮志。

Y理论的四种假设1.员工视工作如同休息、娱乐那样自然;2.如果员工承诺完成某个目标,他会进行自我引导和自我控制;3.通常人们都能学会承担责任,甚至会主动寻求责任;4.人们普遍具有做出创造性决策的能力,并不仅仅是管理者才具备这种能力。

赫茨伯格的双因素理论一、双因素理论的研究内容赫茨伯格的双因素理论对传统的鼓励因素分析提出了挑战,他认为传统的所谓鼓励因素应该划分为两类因素:保健因素:工作平安、工作环境、组织的政策和行政管理、薪酬、福利、与管理者的关系、与同事的关系、平安、技术条件、个人生活鼓励因素:成就、责任、组织对个人的认可、挑战性工作、晋升、个人的开展

传统观点满意不满意赫茨伯格的观点激励因素满意没有满意保健因素没有不满意不满意图6-3满意-不满意观的对比

二、双因素理论的应用鼓励的主要作用取决于鼓励因素的满足,保健因素的满足只能起到较少的鼓励效果管理者应最大限度的减少组织保健因素的作用不可无视保健因素,保健因素不满足会直接降低人的满意度现有鼓励因素得不到满足,虽然较少引起不满足感,但也同样不能使鼓励效果发挥出来鼓励因素与保健因素界限是相对的,二者相辅相成

ERG理论和成就鼓励论一、ERG理论的研究内容奥尔德弗的ERG理论是在马斯洛的研究根底上产生的,他认为,人有三种最根本的需要:存在需求〔生存的需要〕〔E〕关系需求〔交往的需要〕〔R〕成长需求〔成长的需要〕〔G〕奥德弗的研究认为,人的这三种需要是同时存在的,并不是按照等级层次增长满足的。越是不容易得到满足的需要,对它们的需求欲望越强烈。人在追求满足成长的需要遇到挫折时,后两种需要的重要性会提高

二、成就鼓励论麦克莱兰的成就鼓励理论认为人的最根本的生存需要得到满足之后,人的行为取决于三种需要的满足与否,它们是:成就需要权力的需要归属需要〔或交互联系的需要〕其中个人对成就的追求是鼓励的主要内容,成就需要是展示一个人的能力和成熟度的标志

麦克莱兰认为高成就追求的人有三个主要特点:他们认为自己制定合理的工作目标他们希望得到工作效果的反响他们能够明确的知道和控制工作的结果

高成就需要者喜欢这样的工作个人责任反馈中等程度的冒险性图6-4高成就需要者与工作

认知评价理论随着对工作努力进行外部奖励的推行〔如工资〕,那么可能会降低个体动机的总体水平。外部奖励和内部奖励的相互依赖性。为了防止内部动机降低,似乎更为合理的做法是,个体的工资水平不随工作绩效的变化而变化。认知评价理论的适用性——组织中那些既不十分单调又不十分有趣的工作。

目标设置理论一、目标设置理论的根本模式目标设置理论以鼓励中有效的设置工作行为的目标为理论出发点。

目标的设置有三个根本点:目标的具体性目标的难度目标的可接受性目标价值实际行动和工作绩效目标或目的激情或愿望

二、目标设置理论的应用保持目标的专一性,要明确规定达成目标与工作绩效提高的直接联系工作目标要具有一定的难度和特征,但不是越难越好在可能的情况下,使行动者参与工作及行为目标的设置设置的目标要保持一定的可接受性,使行动者能够理解它的执行对于达成目标及其行为提供公平的竞争时机

目标的达成时间不要过长以免目标需求及动机的减弱目标行为一定是具体的要及时对目标行为给予反响此外,影响目标设置和工作绩效的还有两大类因素:个人因素:取得成就的需要和愿望、达成目标的迫切程度和个人的知识、教育和能力水平等情境因素:组织的鼓励系统、以往目标行为的成败状况、技术因素、生产或工作的性质和管理者的行为特征等

强化理论一种行为主义的观点:强化可以塑造行为。不考虑个体的内部状态,仅仅关注一个人采取某种行动会带来什么后果。强化作为一种鼓励方式有着广泛的追随者。无视情感、态度、期望和其他认知变量。

颠峰体验和内部动机理论颠峰体验〔进入状态〕当一个人体验到颠峰状态时,他完全受到内部动机的鼓励。激发颠峰体验的任务具有一些共同特点当员工体验到选择感、胜任感、意义感和进步感时,就出现了内部动机。内部动机的四个组成局部。

一、公平理论的研究内容亚当斯〔J.S.Adams〕1965、韦克〔Weick〕1966提出两个根本假设个人在评价他们的社会关系和地位时是以经济的奖赏或报酬为基点的个人的公平感来自于社会的比较过程,而且这种比较不仅是个人的绝对或纵向比较,还取决于个人与他人之间的相对或横向比较公平理论

自己与他人的比较自己的目前与过去的比较

不公平感产生的条件A增加投入A要求减少产出B减少投入B要求增加产出A或B改变比较体系A或B分开其他方式QAQBIAIBQAQBIAIB

二、公平与不公平感的调整公平的比较对象有三个体系:某一特殊的个人某一参考群体一般的标准当个人感到不公平时会做出以下行为上的调整:改变个人的付出或行为的投入寻求更多的个人所得或报酬歪曲对个人付出或所得的解释改变比较的体系

三、公平理论在管理中的应用管理者努力设置公平的比较体系和环境利用公平的评价激发人的工作行为和动机公平对待和评价每个人投入和所得对不公平状态进行及时调整明确、合理的使用经济的杠杆作用管理者要时刻对所运转的鼓励系统进行评价和调整

期望理论一、研究内容1、根本程式:佛鲁姆?工作与鼓励?,1964M〔鼓励〕=V〔效价〕×E〔期望〕期望:个人对其行为达成预期目标可能性大小的判断,其数值在0和1之间效价:达成目标对个人需要满足价值的上下,也就是目标对满足需要的重要性

2、综合模式M〔鼓励〕=E〔期望〕×V〔效价〕×I〔关联性〕关联性:影响工作绩效与报酬之间相互关系的因素期望效价关联性激励能力技术努力绩效结果(报酬)E值I值V值+公平-感

理论修正:期望是分等级的第一级期望是指绩效或工作目标的达成第二级期望是由第一级期望所带来的结果,如提升奖金等两级之间的关系为手段管理上:1、期望什么;2、效价如何〔满意度〕3、其他因素〔如关联性〕

根本模式激励(努力的动力)期望值(我能做吗?)第一阶段结果绩效关联性(根据我的绩效能得到什么报酬?)增加工资提升公认(赞赏)效价(我值得做吗?)第二阶段结果

二、期望理论的核心问题以期望理论为鼓励的手段主要是使行动者明确的答复三个核心问题工作努力的结果在多大程度上能够决定于最终的工作绩效工作绩效是否能够与个人所获得的报酬联系起来工作的结果,即报酬对个人的价值有多大

三、期望理论的应用期望理论的有效管理原那么明确EP的期望值,P是工作绩效,即使行动者相信努力与工作绩效是直接相关的明确PR的关联性,R是报酬,使行动者相信良好工作绩效必然会得到合理的奖励和报酬明确V值与个人需求的关系,提高V值满足个人需求的重要性

明确认识行为的具体表现,使行动者能够根据自己的期望规化其现在和将来的行为使人员与工作相匹配,才能有效的达成期望行为明确行动者的角色期望,使他们真正知道组织、群体以及领导对他角色期望的具体行为,即他们知道自己应该干什么,怎样才能干好防止时机的不均等对工作绩效及报酬的影响

绩效=f(A×M)能力动机绩效=f(A×M×O)能力动机时机

当代动机理论的整合个人努力个人绩效组织奖励个人目标目标引导行为机会客观的绩效评估系统能力主导需要强化绩效评估标准公平比较内部动机高成就需要

阅读:“人们生性懒惰〞〔P:174〕正反论:金钱具有鼓励作用〔P:193-194〕复习题〔1,3,9〕讨论题〔4,5〕团队练习〔人们想从工作中获得什么〕案例分析:是什么因素在鼓励微软的员工〔P:196-197〕

测试你的学习动机这里为大家提供的测验,订要是了解学生在学习动、学习兴趣、学习目标制定上是否存在行为困扰。该测验共20个题目,测验时请在与自己情况相符的题目后打“√〞,不相符合的题目打个“×〞号。

1、如果别人不催促你,你极少主动地学习。〔〕

2、当你读书时,需要很长的时间才能提起精神。〔〕

3、你一读书就觉得疲劳与厌烦,直想睡觉。〔〕

4、除了老师指定的作业外,你不想再多看书。〔〕

5、如有不懂的,你根本不想设法弄懂它。〔〕

6、你常想自己不用花太多的时间成绩也会超过别人。〔〕

7、你迫切希望自己不用花太多的时间成绩也会超过别人。〔〕

8、你常为短时间内成绩没能提高而烦恼不已。〔〕

9、为了及时完成某项作业,你宁愿废寝忘食、通宵达旦。〔〕

10、为了把功课学好,你放弃了许多您感兴趣的活动,如体育锻炼、看电影与郊游等。〔〕

11、你觉得读书没意思,想去找个工作做。〔〕

12、你常认为课本上的根底知识没啥好学的,只有看高深的理论、读大部头作品才带劲。〔〕

13、只在你喜欢的科目上狠下功夫,而对不喜欢的科目放任自流〔〕

14、你花在课外读物上的的时间比花在教科书上的时间要多得多。〔〕

15、你把自己的时间平均分配在各科上。〔〕

16、你给自己定下的学习目标,多数因做不到而不得不放弃。〔〕

17、你几乎毫不费力就实现你的学习目标。〔〕

18、你总是同时为实现几个学习目标忙得焦头烂额。〔〕

19、为了以付每天的学习任务,已经感到力不从心。〔〕

20、为了实现一个大目标,你不再给自己制定循序渐进的小目标。〔〕

上述20个题目可分成4组,它们分别测查学生在学习欲望上四个方面的困扰程序:1~5题测查学习动机是不是太弱;6~10题测查学习动机是不是太强;11~15题测查学习兴趣是否存在困扰;16~20题测查学习目标上是否存在困扰。假设被试对某组〔每组5题〕中的大多数题目持认同的态度,那么一般说明他们在相应的学习欲望上存在一些不够正确的认识,或存在一定程度的困扰。